제 목: 이벤트산업은 자격제도를 필요로 하는가?

2. 이벤트 관련 자격제도의 비교

지난 글에서 이벤트산업이 왜 공인된 자격제도를 필요로 하는지를 살펴보았다. 그 중 하나는 이벤트제작의 표준절차를 정립하고 이를 실행, 관리, 감수하는 전문가를 양성함으로써 이벤트산업의 객관적 신뢰를 확보하는 것이고 또 다른 하나는 이벤트산업의 범위를 대내외적으로 공유하고 정체성을 확립함으로써 산업의 지속적 발전을 위한 토대와 개기를 마련하는 것으로 정리하였다. 이번 글에서는 국제적으로 통용되는 이벤트 관련 자격에 대해 간략하게 알아보고자 한다.

이벤트 관련 국제자격제도를 살펴보기에 앞서 우리나라 자격제도의 전반적인 내용을 먼저 살펴보자. 우리나라에서는 자격기본법과 국가기술자격법을 바탕으로 교육, 훈련, 자격을 통합적으로 운영함으로써 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards; 2014년까지 499개 표준이 개발될 예정이다) 제도를 확립하고자 노력하고 있다(조정윤, 2012). 아직은 출발단계이지만 2014년에 도입될 과정이수형자격제도 등을 통하여 국가자격체계(KQF: Korean Qualifications Framework)을 확립하는 방향으로 진전될 예정이다.

KQF가 확립되면 각 산업과 직종은 수직적인 전문성이 강화되고 표준화된 틀을 토대로 국내의 산업 및 직종 간 전문인력의 수평적 이동이 촉진될 뿐만 아니라 이미 제도가 확립된 여러 선진국과의 국가 간 인적교류 또한 원활해 질 것이다(고용노동부, 2013; 정수연 외, 2012). 이는 이미 세계화가 이루어진 시대의 흐름 속에서 이벤트산업이 정체성을 확립하고 세계시장을 무대로 지속적으로 성장, 발전하기 위해서도 자격제도에 관심을 기우릴 필요가 있음을 보여준다. 아직은 우리나라의 NCS나 KQF가 출발단계이므로 지금부터 집중된 노력을 경주하여 이벤트산업의 전문적 의견을 개진한다면 좋은 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

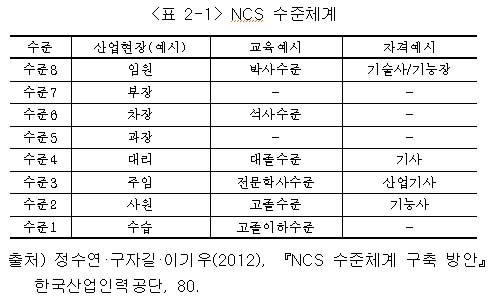

한국직업능력개발원의 보고서에 따르면 선진 사례의 국가자격체계에서 직무수준의 구별기준은 크게 지식 체계(set of knowledge), 노-하우(know-how), 자질(qualifications), 기술(skills)로 나누어지는 것을 알 수 있는데 한국산업인력공단에서는 그러한 내용과 연구 결과를 바탕으로 지식과 기술, 자율성, 복잡성, 영향력 등의 기준을 확립하여 <표 2-1>과 같이 NCS를 8단계의 직무수준으로 구별하여 제시하고 있다(신명훈·박종성, 2008; 정수연 외, 2012).

이는 KQF를 확립하기 위한 사전 연구의 결과이기는 하지만 앞으로 KQF가 어떻게 체계화될지를 가늠할 수 있게 해준다. 이 8단계의 직무수준의 구체적인 내용은 실증과정을 통하여 인적자원개발지표, 구직활동기준, 자기(수준)평가지표, 경력개발지표, 인사평가지표, 자격수준체계, 교육훈련이수체계도 등으로 활용할 수 있음이 확인되었다(정수연 외, 2012). 따라서 이러한 기준은 이벤트산업의 자격제도를 개발함에도 중요한 지표가 될 수 있을 것이다.

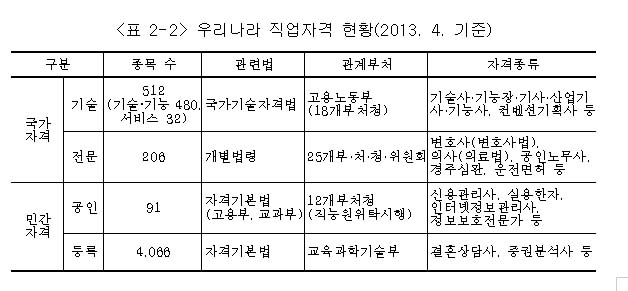

자격은 크게 직업자격과 학위자격으로 나누어지는데 여기서 다루고자 하는 직업자격은 그 자격을 시행주체에 따라 크게 국가자격과 민간자격으로 나누어진다. 우리나라에서 운영되고 있는 직업자격의 현황은 <표 2-2>와 같다. 기술보유 여부를 검정하여 인정하는 국가기술자격은 총 512개 종목으로 컨벤션기획사가 속한 서비스분야는 32개 종목이 운영되고 있고 해당 자격이 없으면 업무나 사업을 할 수 없는 면허에 해당하는 국가전문자격은 206개 종목이 운영되고 있다.

국가에서 공인하여 관련부처 등에서 관할하는 민간자격은 91개 종목이 운영되고 있으며 기타 교육과학기술부의 관할 하에 등록된 민간자격은 4,066개에 달하고 있다. 민간자격의 공인절차는 관련부처의 관할 하에 자격정책심의회를 거쳐 운영된다. 그리고 이 표의 통계에서는 사내에서 운영하는 민간자격은 집계수치가 부정확하여 제외하였다.

출처) http://www.pqi.or.kr/; 한국직업능력개발원(2012), 『2012년 민간자격관리사 연수교육 자료』, 14; 손배원(2012), 『국가기술자격의 국제화에 관한 연구』 한국산업인력공단, 51.

다음으로 이벤트 관련 국제자격제도를 살펴보자. 이벤트산업에 관련된 자격제도 중 국내외에서 가장 활발하게 운영되는 분야는 회의 및 전시분야라고 할 수 있다(고재윤, 2005). 대표적인 국제적 회의전문자격증으로는 컨벤션협회(CIC: Convention Industry Council)에서 운영하는 CMP(Certified Meeting Professional)가 있고 전시분야를 중심으로 운영하는 대표적인 국제적 자격증에는 전시·이벤트국제협회(IAEE: International Association of Exhibitions and Events)의 CEM(Certified in Exhibition Management)이 있다.

또한 축제와 이벤트분야를 아우르는 국제수준의 자격증인 CFEE(Certified Festival and Events Executive)는 국제축제·이벤트협회(IFEA: International Festival and Events Association에서 운영하고 있다. 그리고 앞의 자격증들과는 다르게 특정 분야가 아닌 전반적인 이벤트 분야를 포괄하는 국제자격증인 국제이벤트협회(ISES: International Special Events Society)의 CSEP(Certified Special Events Professional)는 미국을 중심으로 활발하게 운영되고 있다.

그밖에도 대학 등 여러 교육기관에서 운영하는 산학협동과정 등의 수료인증이 있으나 이는 취업 등을 위한 이력사항은 될 수 있으나 실무적 전문성을 인정하는 공인자격증이라고 보기는 어렵다.

위에서 제시된 국제적인 자격제도를 살펴보면 대부분 특정 분야를 기반으로 하기 때문에 처음에는 각 전문분야를 중심으로 운영되었으나 점차적으로 이벤트경영(event management)이나 이벤트마케팅에 대한 검정내용을 기반으로 하여 이벤트의 전 분야를 아우를 수 있는 자격제도로 그 대상이 포괄적으로 변화된 것을 알 수 있다. 1985년 시작된 CMP는 36개 국가에서 약 15,000명이 활동하고 있고 우리나라 자격증 소지자도 15명 정도로 알려져 있다.

이벤트 실무 또는 교육 전문경력자를 대상으로 자격검정을 시행하고 있으며 실무경력의 유지하고 관련 교육을 이수하는 조건으로 5년마다 갱신이 가능하다. 해외에서만 취득이 가능했던 CMP는 온라인 대행기관을 통해 2012년부터 국내에서도 자격을 취득할 수 있게 되었다.

전 세계적으로 약 1,700명이 활동하고 있고 그 중 우리나라 자격 취득자도 약 10%를 차지하고 있는 CEM은 전시관련 전문자격으로 1975년에 출발하였으며 지금은 보다 포괄적으로 이벤트를 다루고 있다. CEM은 3년 이상의 이벤트 전문경력자를 대상으로 9개 과목을 3년 이내 이수하는 조건으로 자격을 수여하고 3년마다 정해진 내용을 이수하는 조건으로 갱신을 허락하고 있다. 현재 우리나라에서는 한국전시산업진흥회, COEX, 한국전시주최자협회 등이 공동으로 IAEE를 대신하여 자격교육과정을 주관하고 있다.

그리고 축제 중심의 전문자격으로 출발한 CFEE는 5년 이상의 이벤트 전문경력자를 대상으로 CFEE 교육프로그램을 이수한 자에게 자격증을 수여하고 있는데 우리나라에서는 온라인을 통하여 접근이 가능하다. CFEE의 경우에도 협회활동과 교육 등 실무에 관련된 내용으로 제시된 최소 점수의 조건을 이수함으로써 5년마다 갱신자격이 주어진다.

끝으로 CSEP는 공공이벤트에서 개인이벤트까지 가장 넓은 범위의 이벤트 유형을 포괄하는 자격증으로써 미국 내에서 다양하고 활발한 지부활동을 전개하고 있으며 호주와 유럽 등으로 그 활동범위를 확장하고 있는데 이는 CSEP의 강력한 네트워킹 기반으로 작용하고 있다. CSEP는 이벤트 각 분야의 최고 전문가와 그 업적을 인증한다는 의미를 지향하고 있다.

이 자격 역시 시험자격은 3년 이상의 전문경력자에게 주어지고 5년마다 갱신하도록 하고 있다. 그리고 협회, 지부활동 등 규정된 조건의 활동을 준수하는 경우에만 자격의 갱신이 가능하고 그렇지 않으면 자격과정을 처음부터 다시 시작하도록 규정하고 있다.

이렇듯 국제적으로 통용되고 있는 이벤트 관련 전문자격증은 무엇보다 입문자가 아닌 산업을 선도할 수 있는 전문가에게 자격증을 수여한다는 공통점을 지니고 있다. 인증시험도 단순히 기술의 보유 여부를 물어보는 것이 아니라 축적된 실무적인 전문능력과 자질의 보유자임을 확인하는데 초점이 맞추어져 있다. 더불어 검정과정을 통하여 협회에서 제시하는 표준화된 체계에 편입할 수 있도록 유도함으로써 협회의 위상을 강화하고 있다.

또한 갱신과정을 통하여 전문성을 지속시키고 발전을 촉진하는 것은 물론 다양하고 책임 있는 참여활동을 촉구하여 산업 내에서 강력한 유대를 형성하도록 이끌고 있다. 그리고 위에서 소개하지는 않았지만 각 협회들은 높은 수준의 공인자격증과는 별도로 실무적인 교육프로그램을 운영하여 후진의 양성과 종사자들을 위한 재교육에도 노력하고 있다. 더불어 각 전문분야에서 출발한 자격제도가 이벤트의 전반적인 분야를 포괄하는 방향으로 이동하고 있는 것에도 주목할 필요가 있다. 이는 우리나라의 국가자격인 컨벤션기획사의 변화 방향에 대한 시사점을 제공해준다.

지금 논의된 내용들은 국내 이벤트 전문자격제도 운영을 위해 고려해야할 방향을 보여주고 있다. 더불어 국가자격제도의 표준화가 진행되고 있는 이 시점을 실기하지 않고 학문적, 실무적 입장에서 적극적으로 동참하고 의견을 개진할 필요가 있으며 그러기 위해서는 이벤트산업 내부의 단합된 힘이 필요할 것이다.

나아가 체계화된 이벤트 전문자격제도를 성공적으로 확립하는 것은 건축주와 건축가와의 관계가 그러하듯이 이벤트 회사들이 다만 주어진 프로젝트의 기능적 대행사가 아닌 창조적 제작사로 사업을 영위할 수 있는 토대를 만드는 것이기도 하다. 그러한 과정을 성공적으로 이행하게 되면 이벤트산업이 당당한 국가적 중심산업으로 성장할 수 있는 저력과 기반이 조성되리라 여겨진다.

<참고문헌>

고용노동부(2013), 2013년 3월 29일 업무보고, 『보도자료』

손배원(2012), 『국가기술자격의 국제화에 관한 연구』 한국산업인력공단.

신명훈·박종성(2008), 『자격관리 핸드북』 한국직업능력개발원.

정수연·구자길·이기우(2012), 『NCS 수준체계 구축 방안』 한국산업인력공단.

조정윤(2012), 4-7. 국가직무능력표준 적용 및 확산, 『2012 KRIVET 조사연구 및 사업』 한국직업능력개발원.

한국직업능력개발원(2012), 『2012년 민간자격관리사 연수교육 자료』

<참고 웹사이트>

국제이벤트협회, http://www.ises.com/

국제축제·이벤트협회, http://www.ifea.com

전시·이벤트국제협회, http://www.iaee.com

컨벤션협회, http://www.conventionindustry.org

한국산업인력공단, 큐넷, http://www.q-net.or.kr

한국전시산업진흥회 http://www.akei.or.kr

한국직업능력개발원, 민간자격정보서비스, http://www.pqi.or.kr (김영석,이벤웍스리서치 대표, 관광학박사)

(김영석,이벤웍스리서치 대표, 관광학박사)

이벤트넷님의 최근 글

이벤트넷님의 최근 글악의 적인 댓글이나 공격성 댓글은 고지 없이 삭제될 수 있습니다.

0개의 댓글